-

萬年橋

萬年橋 小名木川から隅田川に入る所に架かる萬年橋です。場所は大江戸線・半蔵門線清澄白河駅の近くにあります。北斎の浮世絵では亀戸天神の太鼓橋のように丸く描かれています。手前が小名木川でその先が隅田川です。 川船番所跡 橋の北側には江戸への出入... -

霊巌寺

霊巌寺 関東十八檀林の一つ、深川白河町にある霊巌寺です。霊巌寺は浄土宗で、開祖法然は「南無阿弥陀仏」の念仏のみと説き「南無阿弥陀仏」を唱えれば、阿弥陀如来がいかなる人も救い、極楽浄土に迎えるとされています。 霊巌寺は元々霊巌島(現在の東京... -

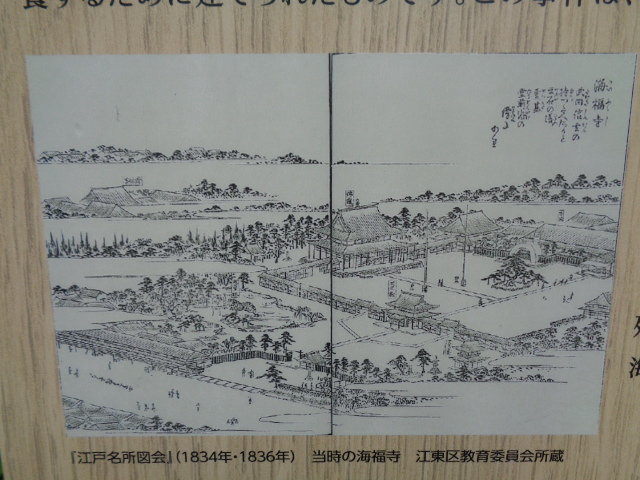

海福寺跡

海福寺跡 こちらが海福寺跡です。場所は都営大江戸線 門前仲町駅の近くにあります。海福寺は明治43年に目黒に移転し、現在は江東区立明治小学校が建っています。 当時の海福寺の様子です。こちらでは永代橋崩落事故で亡くなられた方の供養塔が建てられ... -

令和5年 富岡八幡宮の大黒社例大祭

大黒社例大祭 本日は富岡八幡宮の大黒社で例大祭が執り行われました。御祭神は大国主命(オオクニヌシノミコト)です。大国主命は因幡の白ウサギを助けたことで知られ、国土経営に努力しました。骨董市もやっていましたが、雨が降りそうなのでお店もお客も少... -

雲光院

雲光院 阿茶局のお墓がある雲光院です。場所は大江戸線・半蔵門線清澄白河駅の近くにあります。阿茶局の法號「雲光院」がそのまま寺の名前となりました。 雲光院は浄土宗で、開祖法然は「南無阿弥陀仏」の念仏のみと説き「南無阿弥陀仏」を唱えれば、阿弥... -

伊能忠敬住居跡

伊能忠敬住居跡 こちらが伊能忠敬住居跡です。伊能忠敬は深川黒江町に住んでいました。18歳で下総国佐原の伊能家に婿養子に入り、50歳で隠居すると高橋至時に就いて天文学を学びました。 伊能忠敬は寛政12年(1800)、富岡八幡宮を参拝した後、... -

三十三間堂跡

三十三間堂跡 こちらが三十三間堂跡になります。場所は富岡八幡宮の近くにあります。矢が描かれていますが、ここで遠くの的を矢で射抜く「通し矢」が行われていました。 慶長末年(1615)頃、京都東山の三十三間堂で通し矢が流行しました。三十三間堂... -

永代橋

永代橋 こちらは現在の永代橋です。江戸時代の永代橋は元禄11年(1698)に架けられ、現在の永代橋より100メートルほど上流にあり、長さは110間(約200メートル)で隅田川に架けられた最長の橋になります。 名前の由来は永代島に因んで付け... -

油堀川

油堀川 油堀川は現在ありません。昭和50年に埋め立てられ、その上に首都高速9号深川線が建設されました。油堀川は隅田川から木場まで続いており、佐賀町や福住町の両岸に油問屋が多かったことから油堀川と名付けられました。 こちらの浮世絵を見ると、丸... -

令和5年 豊住公園のバラ

豊住公園のバラ園 豊住公園のバラ園が見頃になりました。豊住公園は木場公園の隣、東西線木場駅の近くにあります。こちらは「豊住ローズパティオ」というボランティア団体のバラ園です。手入れが行き届き、関係者の方が丁寧に育てていることがわかります。... -

芭蕉庵史跡展望庭園

芭蕉庵史跡展望庭園 小名木川から隅田川に入るところに芭蕉庵史跡展望庭園があります。最寄りの駅は大江戸線・都営新宿線森下駅です。 階段を上ると松尾芭蕉が座っています。理由はわかりませんが、こちらの像は午後5時に回転します。展望庭園というだけ... -

令和5年 深川不動堂の深川龍神例大祭

深川龍神例大祭 本日は深川不動堂で深川龍神例大祭が行われました。仏典の龍の原型は古代インドの水神ナーガと言われ、水は草木や動物の成長に欠かせないことから、ナーガは豊穣や地上の富貴を司るとされました。 龍神太鼓 例大祭の後に下総栄太鼓の皆様に... -

深川八幡富士

深川八幡富士 富岡八幡宮には大きな富士塚がありました。「観光高札」を見ると享保7年(1722)頃に築かれ、昭和40年頃に解体されました。 写真をよく見ると、高さは3mぐらいあるでしょうか、かなり立派な富士塚が有りました。 こちらが現在、富岡... -

深川ゑんま堂

深川ゑんま堂 法乗院は江戸時代から「深川ゑんま堂」として人々に親しまれ、広く信仰を集めています。場所は都営大江戸線門前仲町駅の近くにあります。 深川ゑんま堂は真言宗で、開祖空海は高野山に金剛峯寺を開創。密教は秘密仏教の略で、真言を唱えて祈... -

深川七福神めぐり

深川七福神めぐり お正月と言えば深川七福神めぐりです。深川はコンパクトにまとまっているので、1時間半から2時間程で巡ることができます。深川七福神めぐりが終わった後にちょっと休憩する場合、お店は富岡八幡宮周辺の方が多いので、深川神明宮からス... -

干鰯場(元場)跡

干鰯場(元場)跡 こちらが江東区佐賀町1丁目の佐賀町公園にある干鰯場(元場)跡です。干鰯場は肥料である干鰯・〆粕の取引所となります。干鰯はイワシを乾燥させたもので、〆粕はイワシをゆでて搾り固めたものです。房総から運ばれた干鰯・〆粕は、木綿... -

古石場川親水公園

古石場川親水公園 絵図を見ると、深川の海沿いに「石置場」と書かれている場所があります。現在の古石場川親水公園には「石置場」の史跡が残されています。 掲示板を見ると古石場川親水公園はかなり広い範囲となっており、「石の広場」という場所がありま... -

木場公園

木場公園 木場公園は東西線木場駅の近くにあり、昭和44年に木材関連業者が現在の新木場へ移転したのを機に公園が整備され、平成4年6月1日の開園となります。 写真は木場公園のシンボル的な木場公園大橋です。写真のようにかなり高さがあり、春は橋の... -

新大橋

新大橋 こちらが現在の新大橋です。江東区の新大橋と中央区の浜町を結びます。江戸時代の新大橋は元禄6年(1693)に架けられた隅田川三番目の橋になります。 隅田川に二番目に架けられた両国橋が大橋と呼ばれていたので、新大橋と名づけられました。... -

洲崎神社

洲崎神社 東西線木場駅近くにある洲崎神社です。御祭神は市杵島比賣命(いちきしまひめのみこと)。こちらでは8月3日に例祭が行われます。 境内を進むとご本殿があります。洲崎神社は徳川綱吉の母、桂昌院の弁財天像が祀られ、その像は弘法大師空海の作... -

清澄庭園

清澄庭園 清澄庭園は大江戸線・半蔵門線清澄白河駅の近くにあり、「築山、枯山水を鑑賞する」ことを主体にした「林泉回遊式庭園」です。 難しいことは分かりませんが、池の周りを歩くと気持ちが落ち着きます。また、年間パスポートが600円なので、いつ... -

富岡八幡宮

富岡八幡宮 深川の八幡様と親しまれている富岡八幡宮です。御祭神は応神天皇(誉田別命)。創建は寛永4年(1627)です。源氏の氏神である八幡大神は源氏の末裔と称した徳川将軍家により手厚い保護を受けました。 ※八幡神社を全国に広めた3つの要素 ... -

七代目市川團十郎宅跡

七代目市川團十郎宅跡 木場二丁目公園内にある七代目市川團十郎宅跡です。場所は東西線木場駅の近くにあります。四代目が木場島田町に邸宅を構えて以来、七代目團十郎まで市川家は代々居住していました。江戸時代に活躍したのは初代から八代目。七代目が最... -

七渡神社

七渡神社 富岡八幡宮にある七渡神社です。御祭神は市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)。富岡八幡宮が創建される前からお祀りされていたと云われています。 鳥居を抜けると、先ず池の鯉が出迎えてくれます。その先にご本殿があり、御祭神の市杵島姫命は... -

深川不動堂

深川不動堂 成田山新勝寺東京別院の深川不動堂です。永代寺が廃寺になった後、以前から出開帳が行われていた縁で、空いた土地に成田不動が分霊されたと云われています。 成田山新勝寺 また、将軍徳川綱吉の母、桂昌院が「成田山は遠いので江戸で参拝したい... -

令和5年 古石場川親水公園の牡丹

牡丹園 今年も牡丹の季節がやってきました。古石場川親水公園の牡丹園です。いろいろな種類の牡丹を見ることができます。昔、この辺りは牡丹栽培農家が多かったことから、現在の地名は江東区牡丹といいます。いつもはゴールデンウイークぐらいまでが見頃と... -

深川年中行事(1月)

1/1 富岡八幡宮の初詣 新年あけましておめでとうございます。年頭祈祷は朝の9時からですが元日のみ0:30より御祈祷が行われます。 江戸時代は初詣に出掛ける人は少数派でした。江戸の庶民は元日を家でゆっくり過ごすことが多く、現在行われているような... -

深川年中行事(2月)

2/3 富岡八幡宮の節分祭 2月3日は節分です。「季節を分ける」ことから節分と云われます。明日は立春で、今日を境に冬から春に変わります。 富岡八幡宮の節分祭は芸能人がたくさん来て盛り上がります。豆まき式の後は、富くじの抽選会が行われます。当た... -

深川年中行事(3月)

3月初旬 東京マラソンでの富岡八幡宮の神輿振り 東京マラソンで深川地区はコースになっており、沿道には大勢の人が集まります。富岡八幡宮では神輿振りを行います。神輿を威勢よく振り動かし、ランナーの無事を祈ります。 マラソンがメインなので、神輿振... -

深川年中行事(4月)

4/8 深川不動堂の釈尊降誕会 4月8日はお釈迦さまのお誕生日です。深川不動堂では釈尊降誕会が行われます。誕生仏に甘茶をかけて参拝します。釈尊降誕会は別名花祭とも言いますので、鮮やかなお花で囲まれています。 4月中旬 古石場川親水公園の牡丹園 ...