-

令和5年 納不動

令和5年 納不動 本日28日は納不動です。深川不動堂に行ってきました。お不動様のご縁日が毎月28日にあり、今日が今年最後となります。 朝は寒いですが、今年一年を感謝してお参りしました。午後は正月飾りを済ませ、富岡八幡宮で来年のお札を頂きに伺... -

令和5年 討ち入り

令和5年 討ち入り 本日12月14日は「討ち入り」です。元禄14年(1701)3月14日、江戸城松の廊下で、赤穂藩主浅野内匠頭が高家吉良上野介に斬りつけ即日切腹を命じられました。 浅野家は断絶、翌元禄15年(1702)12月14日、大... -

令和5年 清澄庭園の雪吊り

清澄庭園の雪吊り 清澄庭園の雪吊りです。この風景を見ると「今年もそろそろ終わりだな」と感じ、年賀状や大掃除に力が入ります。 雪吊りは樹木を雪から守るために付けられます。東京の深川ではあまり雪は積もりませんが、この冬の風物詩は続けてほしいも... -

令和5年 七五三

七五三 本日は七五三です。江戸時代は幼少期に亡くなることが多く、子供の成長にあわせて、さまざまな通過儀礼を設け、その成長を祈りました。 3歳になると「髪置」といって髪を伸ばし始めます。その後、男子は5歳になると「袴着」といって初めて袴をつ... -

令和5年 富岡八幡宮の酉の市

富岡八幡宮の酉の市 本日は酉の市(一の酉)です。富岡八幡宮の大鳥神社に行ってきました。御祭神は天日鷲命(あめのひわしのみこと)で、家内安全・商売繁盛の神様です。 こちらの熊手は富岡八幡宮の大鳥神で授与されたものです。一般的な熊手に比べると... -

令和5年 成田詣 出世稲荷と七代目市川團十郎

成田詣 真言宗智山派大本山の成田山新勝寺です。不動信仰の一大霊場として四季を通じて全国各地より年間一千万人が参拝に訪れます。 成田山の境内は六万坪の広さがあり、大本堂を中心とした諸堂伽藍が建ち並び、中でも江戸時代に建立された三重塔、光明堂... -

令和5年 富岡八幡宮の恵比須社例祭と日本橋のべったら市

令和5年 富岡八幡宮の恵比須社例祭 本日10月20日は富岡八幡宮の恵比須社で例祭が行われました。御祭神は事代主命です。航海安全・商売繁盛の神様で深川七福神の一つに数えられています。 手に持つ釣り竿は「釣りして網せず」すなわち暴利をむさぼら... -

令和5年 秋の深川花手水

令和5年 秋の深川花手水 10月6日(金)~15日(日)まで「秋の深川花手水」が行われます。富岡八幡宮や深川不動堂などで花手水を飾り、皆様をおもてなしするイベントです。 富岡八幡宮 深川不動堂 -

令和5年 中秋祭・深川十五夜まつり

中秋祭・深川十五夜まつり 9月29日から中秋祭・深川十五夜まつりが開催されます。舞台では神楽や三味線など様々な催しが行われます。 また、9月29日は中秋の名月です。お月見といえば月見団子ですが、江戸時代はテニスボールぐらい大きいものでした... -

令和5年 木場公園のドングリ拾い

木場公園は自然が豊かで、ドングリ拾いができる都内でも有名なスポットです。9月の中旬頃、木の根本を見るとドングリがいっぱい転がっています。 マテバシイ(馬刀葉椎) 木場公園ではマテバシイのドングリがいっぱい転がっています。樹皮は比較的滑らか... -

令和5年 秋のお彼岸

秋のお彼岸 本日から秋のお彼岸です。深川不動堂にお参りに行きました。お彼岸は秋分の日(9月23日)をはさんで、前後3日(合計7日間)の期間となります。 粒餡 「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますが、今年の異常な暑さも本日を境に涼しくなりそうです... -

令和5年 深川不動堂の開運出世稲荷例大祭と貫首巡錫特別大護摩供

開運出世稲荷例大祭 本日9月15日は開運出世稲荷例大祭です。「成田山開運出世稲荷」のご分霊が勧請され、お祀りされている吒枳尼天(だきにてん)は商売繁昌、開運成就のご利益があるとされています。 午後からは大本山成田山新勝寺貫首岸田照泰大僧正に... -

令和5年 富岡八幡宮の鹿島神社例祭と総本社の鹿島神宮

鹿島神社例祭 関東大震災から100年を迎えた本日9月1日は、富岡八幡宮にある鹿島神社の例祭です。御祭神は武甕槌命(たけみかづちのみこと)で、武勇の神様、旅行の神様として信仰を集めています。 武甕槌命は出雲の稲佐の浜で剣の先にあぐらをかき、... -

令和5年 江東区総合防災訓練と深川森下町の纏(まとい)

江東区総合防災訓練 本日は木場公園で総合防災訓練が行われました。消防団だけではなく警察、自衛隊、関係企業も参加し大規模な訓練でした。 最後は一斉放水で訓練は終了となりました。江戸時代には消火器ともいえる龍吐水(りゅうどすい)がありましたが... -

令和5年 深川八幡祭り各町神輿一番から十五番

一番 宮本:富岡八幡宮 二番 仲町二:江東区門前仲町2-5-1 三番 永代二北:江東区永代2-37-28 五番 永代二南:江東区永代2-23-3 六番 永代一:江東区永代1-13-3 七番 佐賀:江東区佐賀1-5-8 八番 福住:江東区福住1-3-8 九番 富岡二:江東区富岡2-... -

令和5年 深川八幡祭り各町神輿十六番から二十九番

十六番 白河一:江東区白河1-3-32 十七番 白河二:江東区白河2-16-10 十八番 白河三:江東区白河3-4-3 十九番 平野一:江東区平野1-2-3 二十番 平野二:江東区平野2-11-13 二十一番 平野三:江東区平野3-2-7 二十二番 豊洲:江東区豊洲4-5 二十三番... -

令和5年 深川八幡祭り各町神輿三十番から四十四番

三十番 千石一:江東区千石1-6 三十一番 扇橋:江東区扇橋1-2-17 三十二番 新川一西:中央区新川1-4-8 三十三番 新川越二:中央区新川2-27 三十四番 新川一南:中央区新川1-26-19 三十五番 新川霊一:中央区新川2-4-7 三十六番 新川一北:中央区新... -

令和5年 深川八幡祭り各町神輿四十五番から五十五番

四十五番 深川二北:江東区深川2-16-14 四十六番 深川一:江東区深川1-8-14 四十七番 冬木:江東区冬木11-17 四十八番 牡丹壹:江東区牡丹1-9-5 四十九番 牡丹二三:江東区牡丹3-11-1 五十番 古石場西:江東区古石場1-5-4 五十一番 越中島:江東区... -

令和5年 深川八幡祭り直前レポート

今朝の深川の様子です。準備も今日中に終わりそうです。台風7号が近づいていますが、雨だけなら「水かけ祭り」の別名があるので問題ありません。さあ、6年ぶりのお祭りを楽しみましょう。 富岡八幡宮 各町の神輿 以前の深川八幡祭り -

令和5年 佃住吉神社例大祭と深川佃町の牡丹住吉神社

令和5年 佃住吉神社例大祭 家康公が関東下降の際、摂津国佃の漁夫33人と住吉の社の神職平岡権大夫好次が分神霊を奉載し江戸へ下り、寛永年間に幕府より鐵砲洲向かいの干潟を賜り築島しました。 そして故郷の名をとり佃島とし、この地に社地を定め、正保3... -

東海道四谷怪談の「お岩さん」ゆかりの地を訪ねて

江戸時代、夏の歌舞伎は盆狂言と言われ、怪談物がよく演じられました。怪談物と言えば鶴屋南北の「東海道四谷怪談」を思い出します。 深川の黒船稲荷神社地内には四世鶴屋南北が住んでいました。鶴屋南北は三世までが江戸歌舞伎の道外方で四世から歌舞伎作... -

令和5年 7月16日の閻魔参り

深川ゑんま堂の閻魔さま 7月16日は閻魔王の賽日(さいにち)です。深川ゑんま堂にお参りに行きました。毎年この時期は気温がぐんぐん上がり、まさに地獄の暑さです。本日は他のお寺でもご開帳されているので、閻魔参りをしてきました。 太宗寺の閻魔さ... -

深川で再建された三十三間堂

浅草三十三間堂跡 こちらが矢先稲荷神社の境内にある浅草三十三間堂跡の看板です。深川には三十三間堂跡がありますが、元々は浅草にありました。 寛永19年(1642)京都三十三間堂にならい、浅草松葉町に三十三間堂ができ、元禄11年(1698)、... -

令和5年 森下の朝顔市

森下の朝顔市 本日は森下の朝顔市です。夏の訪れを感じます。江戸時代の文化・文政期(1804~1830)には、撫子咲きや八重咲きなどの変種朝顔が大流行しました。 開催場所は深川神明宮境内です。深川八郎右衛門が屋敷に祠を建て、伊勢神宮の天照大... -

令和5年 富岡八幡宮の夏越の大祓

夏越の大祓 本日は夏越の大祓です。富岡八幡宮に行ってきました。茅の輪をくぐって穢れを祓い清めます。あっという間に半年が過ぎました。新たな気持ちで後半を楽しみます。 古来、人びとが病になったり、不幸が降りかかったりするのは、穢れが乗り移るた... -

深川大江戸年表1

慶長元年(1596):「深川」の地名の起こり 浅草先崎神社 当時の深川一帯は葦の生い茂る三角州で、住む人もまだいませんでした。徳川家康がこの地を訪れたとき、家康は深川八郎右衛門を呼びよせ、地名を尋ねました。「まだ住む人も少なく地名もない」と... -

深川大江戸年表2

寛永6年(1629):深川ゑんま堂が創建 寛永6年に深川富吉町に創建され、寛永18年にこの地に移りました。法乗院は江戸時代から「深川ゑんま堂」として人々に親しまれ、広く信仰を集めています。場所は都営大江戸線門前仲町駅の近くにあります。こち... -

深川大江戸年表3

万治元年(1658):霊巌寺が深川に移転 関東十八檀林の一つ、霊巌寺です。元は霊巌島(現在の東京都中央区新川)にありましたが、明暦の大火後深川に移転しました。霊巌寺は浄土宗で、開祖法然は「南無阿弥陀仏」の念仏のみと説き「南無阿弥陀仏」を唱... -

深川大江戸年表4

貞享元年(1684):富岡八幡宮で勧進相撲が始まる 富岡八幡宮は江戸勧進相撲発祥の地として有名です。貞享元年に幕府より勧進相撲が許され、寛政3年(1791)に本所の回向院に移るまで毎年開催されていました。ご本殿の奥には横綱力士碑があります... -

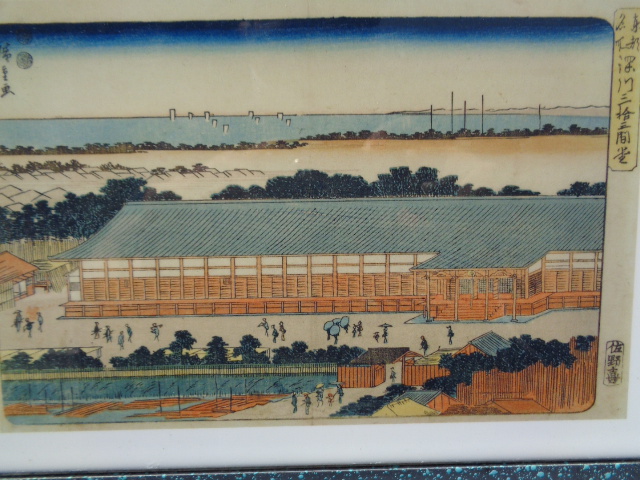

深川大江戸年表5

元禄11年(1698):隅田川にかけられた最長の永代橋 こちらが現在の永代橋です。元禄11年(1698)、江戸時代で隅田川にかけられた最長の橋になります。名前の由来は五代将軍綱吉の50歳を祝って付けられたとも云われています。当時の浮世絵を...